物換星移長河不息——福建完善科技特派員制度推動鄉村振興

盛夏時節,八閩大地,在廣袤的鄉野中,在藍色的海洋上,在火熱的車間里,農民、工人都可以看到熟悉的科技特派員的身影。

1999年以來,科特派,這支特殊的人才隊伍,告別城市,跋山涉水,播撒科技的種子,在八閩奏響了精準扶貧、鄉村振興、綠色發展和產業轉型的山海交響……

科技特派員制度發端于福建。

1999年2月,南平市選派首批225名科技人員,深入215個行政村開展科技服務。此舉為全國推行科技特派員制度開了先河。

2002年,時任福建省省長習近平對這項工作進行專題調研后,在《求是》雜志刊文《努力創新農村工作機制——福建省南平市向農村選派干部的調查與思考》,指出這一做法是市場經濟條件下創新農村工作機制的有益探索,值得認真總結。

2021年3月,習近平總書記到武夷山考察時指出:“星星之火可以燎原,現在全中國都有‘科特派’。農業是有生機活力的,鄉村振興要靠科技深度發展。”

物換星移,長河不息。20多年來,全省上下牢記習近平總書記囑托,將科技特派員制度作為推動綠水青山轉化為金山銀山的重要力量,堅持人才下沉、科技下鄉、服務“三農”,實現了搞活基層、用活人才、激活發展的多方共贏。據統計,全省已累計選認科技特派員62369人次,目前科技特派員創業和技術服務已實現全省鄉鎮和重點行政村全覆蓋、一二三產業全覆蓋。

聚焦做好“完善、鞏固、堅持”三篇文章,新時代的福建正與時俱進,不斷推動完善科技特派員制度。

科技人才扎根泥土深處

夏日炎炎,正趕上七葉一枝花果實成長期,在南平市光澤縣寨里鎮七葉一枝花示范基地,省農科院高級農藝師蘇海蘭正忙著指導基地鄉土人才給七葉一枝花護果。

蘇海蘭是一名“80后”科技特派員。2014年,她來到南平市,帶著企業和農民突破了珍稀藥材七葉一枝花的育苗和栽培等難題,讓這朵“瀕危之花”從幾近滅絕到形成新產業,帶動了一方致富,培養了一批優秀鄉土人才。

“做給農民看,領著農民干,帶著農民賺。”8年間,蘇海蘭和她的科技特派員團隊把七葉一枝花林下生態栽培技術推廣到了閩、贛、粵三地,建立7個七葉一枝花和多花黃精種植示范基地。

蘇海蘭只是福建成千上萬個活躍在農村一線的科技特派員之一。

鄉村振興,關鍵在人。上世紀90年代的南平和全國大多數地方一樣,原有的農村科技服務網絡面臨“線斷、網破、人散”的困境。南平把破解“三農”問題的第一腳踩在科技上,提出“科技特派員”概念,選派一批科技素質較高的人才到農村生產第一線開展科技服務。

被農民喚作“榛仙”的詹夷生是首批科特派,下派閩北貧困村建甌市水源鄉溫洋村,僅一年,村里的栗果產量從上年的22萬公斤猛增至32萬公斤;被農民喚作“葡萄仙”的謝福鑫,電話被農民們稱作“葡萄110”,只要遇到種植難題,就隨叫隨到……在閩北,一批明星特派員涌現,成為農民眼中的“財神爺”。

2002年,全國科技特派員工作現場會在南平市召開,科技部在總結南平經驗的基礎上,在西北五省區開展科技特派員試點工作,之后不斷向全國推廣。2016年,國務院出臺《深入推行科技特派員制度的若干意見》,首次在國家層面對科技特派員工作作出制度安排。在2018年國務院開展的第五次大督查中,我省推行科技特派員制度的典型經驗做法,受到國務院督查組充分肯定,在全國范圍內通報表揚。

把科特派服務建在產業鏈上

武夷山國家公園內的燕子窠生態茶園,翠綠的茶樹間,10多名工人正揮汗播種大豆苗。“夏種大豆,冬種油菜,轉化成最好的綠肥供給茶樹,從而有效提升茶葉優品率。”該茶園負責人楊文春說,他是這一“生態茶園模式”的受益者。

幾年前,巖茶市場紅火,武夷山茶樹種植密度增大,茶青減產和茶葉品質下降。省科技特派員、福建農林大學根系生物學研究中心主任廖紅教授開出“生態藥方”:推廣應用其研究團隊國內首創的大豆養分高效遺傳改良相關技術。

在這一生態茶園示范點,科特派團隊還協作完成茶樹種、養、采全流程培育。目前,楊文春牽頭成立的星村茶香茶業專業合作社,共推廣燕子窠生態茶園種植模式4000多畝,年產生態茶逾15萬公斤,年利潤700多萬元,社員收入平均增加20%。廖紅團隊已在我省多個茶葉主產區建立優質高效生態茶園示范點,輻射面積超過10萬畝,對接40多個合作社、茶企。

把創新鏈布局在產業鏈上。我省圍繞產業發展中“卡脖子”關鍵技術,緊緊依托科特派資源,大力實施關鍵技術攻堅。目前,全省已建設茶、食用菌、竹加工等國家和省級科技特派員創業產業鏈13條,推動了現代農業全產業鏈增值和品牌化發展。

功以才成,業由才廣。

為防止簡單的“拉郎配”,我省在全國率先改科技特派員“選派”為“選認”,即雙向選擇、按需選認、精準對接,探索跨專業、跨領域、跨區域建立技術服務團隊,并大力選認二產、三產領域的科技特派員,將科特派服務領域從一產拓展到二三產。

安踏集團急需3D打印鞋底制造關鍵技術,中科院海西研究院研究員吳立新擁有一種光固化3D打印技術。2021年,在省首批科技重大專項“揭榜掛帥”機制下,雙方一拍即合。目前他牽頭的科特派團隊正與安踏加快技術攻關,有望打破國外行業巨頭的技術封鎖。

為有金剛鉆的人找瓷器活。我省各地一手挖掘科技特派員技術優勢,一手對接產業轉型發展需求,把創新動能從田間地頭延伸到企業車間、社區樓宇。2017年以來,全省選認工業領域的個人科技特派員6408人,團隊科技特派員219個1001人。

為人才搭建干事創業平臺

“今年,我們的竹蓀還沒開采,就在計劃明年的種植。”順昌縣青山戀合作社理事長余功發喜悅之情溢于言表。短短兩年間,合作社的林下竹蓀種植面積實現飛躍:從13畝擴大到100畝。

這緣于全國首批優秀科技特派員、“竹蓀大王”高允旺與合作社的“結親”——2020年,雙方簽訂科技特派員利益共同體技術服務協議書,高允旺以技術入股合作社。“按照協議,高允旺可望拿到純利潤的3%即4500元左右的分紅。”余功發說。

“建立科技特派員利益共同體,得到省里認可和政策保護,現在大家信心十足,創業干勁更大了。”高允旺說。

在脫貧攻堅取得勝利后,“三農”工作的重心轉向全面推進鄉村振興。面向新時代農業農村發展需求,今年4月,省委辦公廳、省政府辦公廳出臺《關于深入推進科技特派員制度服務鄉村振興的若干措施》,在保護科特派利益共同體、工作經費使用管理、職務晉升、職稱評審、福利待遇、項目資金、創業扶持等方面制定一系列優惠政策和保障措施,激勵和支持廣大科特派把論文寫在田野大地和工廠車間。

2017年以來,省委、省政府先后出臺兩個深入推行科技特派員制度政策文件,強化正向激勵。省政府設立每年1億元的省級科特派專項資金。

“高位嫁接、重心下移”,科特派制度為有志于創新創業的科研人員暢通了深入基層一線的“毛細血管”。目前,全年在一線開展服務的省、市、縣三級科技特派員超過1萬名,僅由省級科特派領辦創辦的企業和專業合作社就有5719家,建成省級以上星創天地157家,帶動增收農戶7.9萬戶。

-

民族文化體育公園建設穩步推進 進一步激發西三鎮內生動力

自從這個農特產品中心搞起來后,全國各地的收購商直接來市場里收購產品,我的蜂蜜、老臘肉再也不用跑到城里去賣了。紅河哈尼族彝族自治州彌

民族文化體育公園建設穩步推進 進一步激發西三鎮內生動力

自從這個農特產品中心搞起來后,全國各地的收購商直接來市場里收購產品,我的蜂蜜、老臘肉再也不用跑到城里去賣了。紅河哈尼族彝族自治州彌

-

紅河哈尼族:全州積極整合資源和力量 建設老年大學169個

自2020年下發《紅河州干部榮譽退休制度(試行)》以來,紅河哈尼族彝族自治州委老干局扎實推進改革創新,精準服務離退休干部,引導老干部離崗

紅河哈尼族:全州積極整合資源和力量 建設老年大學169個

自2020年下發《紅河州干部榮譽退休制度(試行)》以來,紅河哈尼族彝族自治州委老干局扎實推進改革創新,精準服務離退休干部,引導老干部離崗

-

激勵廣大干部擔當作為!建水縣創新交通指揮棒干部考核機制

為更好在一線精準識別干部,激勵廣大干部擔當作為,近年來,建水縣立足激勵干部新擔當新作為的根本目標,創新干部考核機制,以綠黃紅牌作為

激勵廣大干部擔當作為!建水縣創新交通指揮棒干部考核機制

為更好在一線精準識別干部,激勵廣大干部擔當作為,近年來,建水縣立足激勵干部新擔當新作為的根本目標,創新干部考核機制,以綠黃紅牌作為

-

河口縣:合作社已收購村民彩谷米80余噸 為村民們帶來致富新希望

河口瑤族自治縣按照培育產業增效益、以短養長促轉型的發展思路,采取黨總支+企業+合作社+貧困戶的發展模式。把分散在農戶手中的彩谷米集中

河口縣:合作社已收購村民彩谷米80余噸 為村民們帶來致富新希望

河口瑤族自治縣按照培育產業增效益、以短養長促轉型的發展思路,采取黨總支+企業+合作社+貧困戶的發展模式。把分散在農戶手中的彩谷米集中

-

結合異龍湖農業面源污染防治工作 石屏縣實現雜交稻旱種5000余畝

近年來,石屏縣緊緊圍繞保障國家糧食安全,結合異龍湖農業面源污染防治工作,在異龍湖流域實現雜交稻旱種5000余畝,確保糧食和重要農產品穩

結合異龍湖農業面源污染防治工作 石屏縣實現雜交稻旱種5000余畝

近年來,石屏縣緊緊圍繞保障國家糧食安全,結合異龍湖農業面源污染防治工作,在異龍湖流域實現雜交稻旱種5000余畝,確保糧食和重要農產品穩

-

完善志愿服務隊伍建設!元陽縣創新離退休干部管理模式

今年以來,元陽縣堅持黨建引領,創新離退休干部管理模式,完善志愿服務隊伍建設,豐富志愿服務載體,讓老干部們充分發揮政治、經驗、威望優

完善志愿服務隊伍建設!元陽縣創新離退休干部管理模式

今年以來,元陽縣堅持黨建引領,創新離退休干部管理模式,完善志愿服務隊伍建設,豐富志愿服務載體,讓老干部們充分發揮政治、經驗、威望優

-

當前報道:國信期貨早評:油價短期震蕩偏弱,鐵合金供需雙弱

PTA:短期延續低位震蕩;周四夜盤TA2209收跌1 84%。當前產業鏈開工低位,終端織造需求淡季,

當前報道:國信期貨早評:油價短期震蕩偏弱,鐵合金供需雙弱

PTA:短期延續低位震蕩;周四夜盤TA2209收跌1 84%。當前產業鏈開工低位,終端織造需求淡季,

-

【世界聚看點】科技巨頭亞馬遜(AMZN.US)為何在醫療保健等領域大手筆布局?

作為一家電商和云計算巨頭,亞馬遜的大部分營收來自其在線商店的訂單,大部分利潤則來自其云計算部門。盡管

【世界聚看點】科技巨頭亞馬遜(AMZN.US)為何在醫療保健等領域大手筆布局?

作為一家電商和云計算巨頭,亞馬遜的大部分營收來自其在線商店的訂單,大部分利潤則來自其云計算部門。盡管

-

每日看點!3B家居(BBBY.US)收漲近4% Freeman Capital披露持有6.21%被動股權

周四下午,FreemanCapital在一份13G文件中披露,其持有3B家居(BBBY US)6 2

每日看點!3B家居(BBBY.US)收漲近4% Freeman Capital披露持有6.21%被動股權

周四下午,FreemanCapital在一份13G文件中披露,其持有3B家居(BBBY US)6 2

-

全球熱推薦:德國過冬憂慮未消 推出多重措施應對能源危機

財聯社7月22日訊(編輯夏軍雄)盡管俄羅斯周四如期恢復了北溪1號管道的運營,但這并未完全打消歐洲各

全球熱推薦:德國過冬憂慮未消 推出多重措施應對能源危機

財聯社7月22日訊(編輯夏軍雄)盡管俄羅斯周四如期恢復了北溪1號管道的運營,但這并未完全打消歐洲各

-

世界速看:英國股市上漲;截至收盤Investing.com 英國 100上漲0.12%

Investing com–英國股市在星期四收高,其中工業工程、金融服務和電子電氣設備等上漲的板

世界速看:英國股市上漲;截至收盤Investing.com 英國 100上漲0.12%

Investing com–英國股市在星期四收高,其中工業工程、金融服務和電子電氣設備等上漲的板

-

全球微頭條丨美國報告近十年來首例脊髓灰質炎病例 專家擔憂更大范圍傳播

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)當地時間周四,美國紐約州衛生部門報告發現一例脊髓灰質炎的確診病例,

全球微頭條丨美國報告近十年來首例脊髓灰質炎病例 專家擔憂更大范圍傳播

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)當地時間周四,美國紐約州衛生部門報告發現一例脊髓灰質炎的確診病例,

-

世界新動態:美國股市上漲;截至收盤道瓊斯工業平均指數上漲0.51%

Investing com–美國股市在星期四收高,其中生活消費品、衛生保健和基礎材料等上漲的板塊

世界新動態:美國股市上漲;截至收盤道瓊斯工業平均指數上漲0.51%

Investing com–美國股市在星期四收高,其中生活消費品、衛生保健和基礎材料等上漲的板塊

-

環球熱推薦:美聯儲“喉舌”放話:德拉吉那叫救歐元 拉加德只是在為所欲為

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)歐洲央行在周四邁出了十余年來首次加息的步伐,而且步子邁得有點大,足

環球熱推薦:美聯儲“喉舌”放話:德拉吉那叫救歐元 拉加德只是在為所欲為

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)歐洲央行在周四邁出了十余年來首次加息的步伐,而且步子邁得有點大,足

-

【熱聞】美國這一關鍵指標釋放危險信號!緊俏的勞動力市場已開始松動?

財聯社7月21日訊(編輯趙昊)當地時間周四(7月21日),美國勞工部發布的最新報告顯示,上周初請和

【熱聞】美國這一關鍵指標釋放危險信號!緊俏的勞動力市場已開始松動?

財聯社7月21日訊(編輯趙昊)當地時間周四(7月21日),美國勞工部發布的最新報告顯示,上周初請和

-

快資訊:香港政府統計處:六月份綜合消費物價指數同比上升1.8%

7月21日,香港政府統計處公布2022年六月份消費物價指數。根據綜合消費物價指數,2022年六月份整

快資訊:香港政府統計處:六月份綜合消費物價指數同比上升1.8%

7月21日,香港政府統計處公布2022年六月份消費物價指數。根據綜合消費物價指數,2022年六月份整

-

熱點聚焦:張坤、丘棟榮等明星基金經理二季度增減配銀行股曝光 下半年什么投資思路?

財聯社7月21日訊(記者高萍)備受市場關注的張坤、丘棟榮、焦巍等明星基金經理管理的基金二季度報告紛

熱點聚焦:張坤、丘棟榮等明星基金經理二季度增減配銀行股曝光 下半年什么投資思路?

財聯社7月21日訊(記者高萍)備受市場關注的張坤、丘棟榮、焦巍等明星基金經理管理的基金二季度報告紛

-

環球今日報丨拒收現金整治進行時 二季度20家單位受罰 年內已有4家保險公司被點名

財聯社7月21日訊(記者徐川)人民銀行今日發布二季度拒收人民幣現金處罰情況,共涉及20家單位,包

環球今日報丨拒收現金整治進行時 二季度20家單位受罰 年內已有4家保險公司被點名

財聯社7月21日訊(記者徐川)人民銀行今日發布二季度拒收人民幣現金處罰情況,共涉及20家單位,包

-

消息!美股盤前:初請失業金人數、費城聯儲制造業指數爆冷 中概游戲股上升

英為財情Investing com-周四盤前,美國股指期貨在平盤線附近徘徊,此前公布的美股初請失

消息!美股盤前:初請失業金人數、費城聯儲制造業指數爆冷 中概游戲股上升

英為財情Investing com-周四盤前,美國股指期貨在平盤線附近徘徊,此前公布的美股初請失

-

天天觀熱點:中匯集團前三季度收入增39.5% 管理層透露:目前招生情況火爆|直擊業績會

財聯社7月21日訊(記者任超宇)受益于學費、學生人數雙增,中匯集團(00382 HK)前三季度實現

天天觀熱點:中匯集團前三季度收入增39.5% 管理層透露:目前招生情況火爆|直擊業績會

財聯社7月21日訊(記者任超宇)受益于學費、學生人數雙增,中匯集團(00382 HK)前三季度實現

-

天天簡訊:高盛、大摩均看好特斯拉:重申買入評級 利潤有望進一步提升

英為財情Investing com周四(21日)訊,摩根士丹利分析師表示,就收入和利潤率而言,財報”

天天簡訊:高盛、大摩均看好特斯拉:重申買入評級 利潤有望進一步提升

英為財情Investing com周四(21日)訊,摩根士丹利分析師表示,就收入和利潤率而言,財報”

-

世界今熱點:港股3大指數漲跌不一 游戲股攜科技指數率先翻紅

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)港股市場延續震蕩態勢,其中科技指數受政策利好影響并一度大漲超1%,

世界今熱點:港股3大指數漲跌不一 游戲股攜科技指數率先翻紅

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)港股市場延續震蕩態勢,其中科技指數受政策利好影響并一度大漲超1%,

-

全球即時看!歐洲天然氣價格跌至3周低點 但仍是去年初的約十倍

英為財情Investing com--周四(21日),歐洲跌至三周低點,此前俄羅斯恢復向德國供應

全球即時看!歐洲天然氣價格跌至3周低點 但仍是去年初的約十倍

英為財情Investing com--周四(21日),歐洲跌至三周低點,此前俄羅斯恢復向德國供應

-

微頭條丨7月21日現貨黃金交易策略:歐銀決議來襲,多頭擔憂加息50點

周四(7月21日)亞歐時段,現貨黃金震蕩走弱,一度創逾一年新低至1689 64美元 盎司,目前交投于

微頭條丨7月21日現貨黃金交易策略:歐銀決議來襲,多頭擔憂加息50點

周四(7月21日)亞歐時段,現貨黃金震蕩走弱,一度創逾一年新低至1689 64美元 盎司,目前交投于

-

天天微資訊!國家網信辦對滴滴作出行政處罰,后者被罰款80.26億元人民幣

據央視新聞周四報道,根據網絡安全審查結論及發現的問題和線索,國家互聯網信息辦公室依法對滴滴全球股份有

天天微資訊!國家網信辦對滴滴作出行政處罰,后者被罰款80.26億元人民幣

據央視新聞周四報道,根據網絡安全審查結論及發現的問題和線索,國家互聯網信息辦公室依法對滴滴全球股份有

-

當前觀察:利好英鎊!貝倫貝格稱英銀將連續加息兩次,2023年下半年才開始降息

最新分析顯示,英國央行行長貝利(Andrew?Bailey)已轉向“鷹派”,并將連續兩次加息50個基

當前觀察:利好英鎊!貝倫貝格稱英銀將連續加息兩次,2023年下半年才開始降息

最新分析顯示,英國央行行長貝利(Andrew?Bailey)已轉向“鷹派”,并將連續兩次加息50個基

-

世界速訊:黃金亞市:金價跌至逾一年低點 加息潮蔓延至歐洲

英為財情Investing com–周四(20日)亞市,黃金期貨價格跌至逾一年低點,投資者預計世

世界速訊:黃金亞市:金價跌至逾一年低點 加息潮蔓延至歐洲

英為財情Investing com–周四(20日)亞市,黃金期貨價格跌至逾一年低點,投資者預計世

-

觀點:港股手游股表現活躍,心動公司漲7%、網易上漲6%

周四港股午后,港股手游股表現活躍,心動公司(HK:2400)漲7%,網易-S(HK:9999)上

觀點:港股手游股表現活躍,心動公司漲7%、網易上漲6%

周四港股午后,港股手游股表現活躍,心動公司(HK:2400)漲7%,網易-S(HK:9999)上

-

全球消息!全球熱浪來勢洶洶 能源危機愈演愈烈!貝萊德看上了這一新興市場……

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)隨著熱浪肆虐全球各地,“脫碳浪潮”也再度火熱了起來。貝萊德周三

全球消息!全球熱浪來勢洶洶 能源危機愈演愈烈!貝萊德看上了這一新興市場……

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)隨著熱浪肆虐全球各地,“脫碳浪潮”也再度火熱了起來。貝萊德周三

-

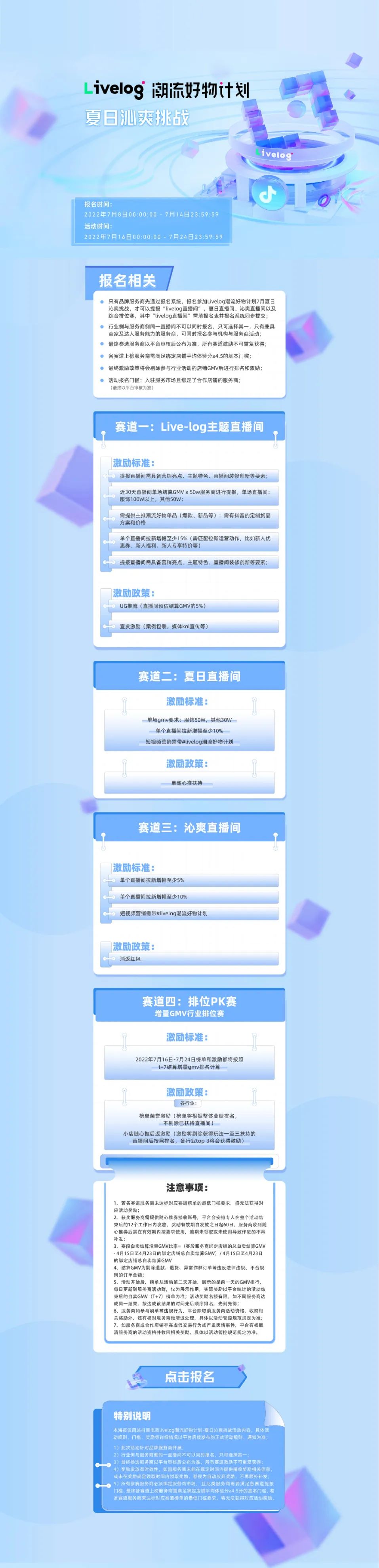

捕捉夏季消費“熱力”!品牌服務商livelog潮流好物計劃·夏日沁爽挑戰活動正式開啟

進入7月盛夏,在抖音電商,消費需求正在和天氣一起升溫。體感涼爽、飲食清爽、日用舒爽……這些國人追求沁爽的夏季特有消費偏好,正在為各...

捕捉夏季消費“熱力”!品牌服務商livelog潮流好物計劃·夏日沁爽挑戰活動正式開啟

進入7月盛夏,在抖音電商,消費需求正在和天氣一起升溫。體感涼爽、飲食清爽、日用舒爽……這些國人追求沁爽的夏季特有消費偏好,正在為各...

-

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?醫保個人賬戶余額可以提現嗎?醫保個人賬戶余額一般情況下不能提現,但是參保人員死亡的,單位或者家屬可

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?醫保個人賬戶余額可以提現嗎?醫保個人賬戶余額一般情況下不能提現,但是參保人員死亡的,單位或者家屬可

-

每日聚焦:高溫猛于虎!拜登宣布海上風電等多項行政令 但未進入緊急狀態

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)美國總統拜登周三(20日)宣布了應對氣候變化的新行政措施,但沒

每日聚焦:高溫猛于虎!拜登宣布海上風電等多項行政令 但未進入緊急狀態

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)美國總統拜登周三(20日)宣布了應對氣候變化的新行政措施,但沒

-

環球速遞!賺的盤滿缽滿!兗煤澳大利亞產生現金超百億 平均煤價一年升3倍

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)兗煤澳大利亞?(HK:3668)(03668 HK)在20日發布公

環球速遞!賺的盤滿缽滿!兗煤澳大利亞產生現金超百億 平均煤價一年升3倍

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)兗煤澳大利亞?(HK:3668)(03668 HK)在20日發布公

-

熱點聚焦:美供應鏈大動脈中斷!港口卡車司機大罷工 涉及全美近半貨運量

財聯社7月21日訊(編輯劉蕊)近兩周,美國主要港口接連爆發卡車司機大規模罷工抗議事件,令美國已經脆

熱點聚焦:美供應鏈大動脈中斷!港口卡車司機大罷工 涉及全美近半貨運量

財聯社7月21日訊(編輯劉蕊)近兩周,美國主要港口接連爆發卡車司機大規模罷工抗議事件,令美國已經脆

-

環球今日報丨美國鋁業(AA.US)Q2營收36.44億美元超預期 凈利潤同比增長78%

周三美股盤后,美國鋁業(AA US)公布了2022年第二季度業績。財報顯示,美國鋁業Q2營收為36

環球今日報丨美國鋁業(AA.US)Q2營收36.44億美元超預期 凈利潤同比增長78%

周三美股盤后,美國鋁業(AA US)公布了2022年第二季度業績。財報顯示,美國鋁業Q2營收為36

-

今日熱議:鈉電池用量在鋰電池的2倍以上 鋁箔未來增長空間廣闊

受下游鋰電池需求拉動,鋰電鋁箔景氣度持續升溫,繼而引發行業上下游廠商涌入。記者了解到,今年以來鋰電鋁

今日熱議:鈉電池用量在鋰電池的2倍以上 鋁箔未來增長空間廣闊

受下游鋰電池需求拉動,鋰電鋁箔景氣度持續升溫,繼而引發行業上下游廠商涌入。記者了解到,今年以來鋰電鋁

熱門資訊

-

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?...

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?...

-

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?自媒體視頻賬號怎么注冊?

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?一...

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?自媒體視頻賬號怎么注冊?

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?一...

-

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?怎么查別人偷偷看我抖音?

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?...

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?怎么查別人偷偷看我抖音?

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?...

-

抖音搜索量哪里可以看到?抖音搜索量是搜賬號還是網名?

抖音搜索量哪里可以看到?1、我們在...

抖音搜索量哪里可以看到?抖音搜索量是搜賬號還是網名?

抖音搜索量哪里可以看到?1、我們在...

文章排行

圖片新聞

-

施甸:小洋芋烹制美食待客黃金時節 烤熟的洋芋讓人垂涎欲滴

時下,正是保山市施甸縣木老元布朗...

施甸:小洋芋烹制美食待客黃金時節 烤熟的洋芋讓人垂涎欲滴

時下,正是保山市施甸縣木老元布朗...

-

滇西昌寧讓夏日的生機呼之欲出 仿佛所有的炎熱都消失殆盡了

時下正值萬木蔥郁、繁花似錦的盛夏...

滇西昌寧讓夏日的生機呼之欲出 仿佛所有的炎熱都消失殆盡了

時下正值萬木蔥郁、繁花似錦的盛夏...

-

游客走進大滇西旅游環線 閉眼感受“詩和遠方”的魅力

疫情的不確定因素,時不時會限制住...

游客走進大滇西旅游環線 閉眼感受“詩和遠方”的魅力

疫情的不確定因素,時不時會限制住...

-

積極完成保山一中等遷址新建 A級旅游景區數量居全省第一

7月13日,云南這十年系列新聞發布...

積極完成保山一中等遷址新建 A級旅游景區數量居全省第一

7月13日,云南這十年系列新聞發布...