重磅!云南姚安縣打造“一縣一業”花卉產業示范縣

在農村土地流轉中,農民是主體。讓農民在自己的家鄉安居、在自己承包的土地上樂業,是解決土地撂荒的根源所在。

變的是不斷創新的發展觀念、方式,不變的是致力鄉村振興的精、氣、神。相信在新的征程上,福光村將進一步做大、做強花卉產業,村民的生活將更富、更好。

近年來,隨著人民群眾生活水平的逐年提升,花卉成了日常生活中的新寵兒。光祿鎮福光村緊緊圍繞產業促增收這一思路,大力調整農業產業結構,發展花卉產業,讓群眾在家門口就業增收。

花卉產業的發展給鄉村農旅融合帶來了新契機。中共姚安縣委書記雷波告訴記者:“花卉既是我們美麗鄉村的重要支撐,也是老百姓增收致富的芬芳產業。姚安縣將以打造‘一縣一業’花卉產業示范縣為契機,加快推進姚安國際花卉農特產品展示交易中心建設,持續擦亮‘世界花卉看云南 云南好花在姚安’的亮麗名片。同時以花卉產業為依托,著力打造集農業觀光、采摘體驗、民宿休閑為一體的農旅融合示范產業,將姚安打造成為宜居、宜業、宜養、宜游的生態城市。”

根據規劃,未來姚安縣將加快推進3萬畝精品花卉基地、1000畝花卉種源研發繁育基地、250畝國際花卉展示交易中心建設,力爭到2025年創建“名花、名企”5個以上,年產鮮切花30億枝以上,打造綜合產值突破百億元的花卉“小航母”。

一說起姚安縣光祿鎮福光萬花風情小鎮,相信讀者已經不陌生了,每當走進那里,就像走進了一個“花花世界”,一百多種鮮花輪番綻放,是不少滇西地區游客賞花度假的旅游勝地。

但是,你知道福光村是如何從一個普通村莊“蝶變”為令人艷羨的美麗休閑鄉村,并成為鄉村振興的農村典范的嗎?

潔凈、綠色、舒適、富裕正成為當今美麗鄉村的“代名詞”,以“花”為名的福光村也正向著此美麗愿景闊步前進。

近年來,隨著人民群眾生活水平的逐年提升,花卉成了日常生活中的新寵兒,光祿鎮立足自然生態稟賦,將傳統農業向綠色農業、效益農業轉變,通過打“綠色牌”“生態牌”,發展花卉產業,帶動群眾增收致富,讓群眾在家門口就近增收,走出一條“百姓富、生態美”的發展之路。

走在姚安縣光祿鎮福光村的田間小道上,極目遠眺,綠如海,花如云,美如畫。在當地,鮮花產業就是村民們甜蜜生活的來源。

花開富貴有福氣

近年來,姚安縣依托自身優勢,堅持黨建引領,瞄準薄弱環節,找準發展“突破口”,精準發力,通過“三帶促三變”,推進村美民富產業興旺,形成了村村有主導產業、戶戶有增收項目、人人有致富門路的良好格局。

一朵鮮花能帶來什么?對消費者而言,可能是一天的好心情。對花農而言,可能是一份收入。對某個地區而言,則可能是產業規劃的靈感和基礎。在精神需求倍增的今天,鮮花承載著超乎以往的功能,也前所未有地釋放出嶄新的經濟動能。當一束束美麗鮮花銷往北京、上海、廣州等大城市,偏居云南,世世代代以種植水稻、玉米為生的姚安人,通過栽花走上致富路。

走進姚安云秀花卉有限公司的種植大棚,撲面而來的是玫瑰的芬芳,工人們正忙著采摘鮮切玫瑰;在花卉分揀車間,鮮切花自動分揀流水線上,工人正在快速整理打包分揀出來的鮮切花。

這個投產不到一年的公司,到現在已生產了玫瑰鮮切花250萬枝,實現產值500多萬元。公司銷售經理謝蕓介紹:“我們引進鮮切花智能分揀設備,通過花朵開放度、花朵大小、顏色、花梗長度等要素,把進入機器的花分成了28個等級,實現了鮮花采后快速處理,確保鮮切花在分揀、定級、包裝后達到最優品質。”

隨著公司的不斷發展壯大,基地每天用工達80人左右,附近村民就近、就地務工便可增收。棟川鎮竹園村委會團房三組村民陶光存已經到基地打工半年了,眼下她正忙著修剪花枝。休息的間隙她告訴記者:“在家門口打工,不僅可以照顧家里,而且每天有100元工資。”

2018年以來,姚安縣整合涉農資金數億元,建設高端溫室花卉基地,成功引入昆明國際花卉拍賣交易中心、云秀花卉等19家花卉企業,走出了政府投資建基地,公司入住租賃經營,農戶獲得土地租金、務工工資、資產收益多重收入的產業發展模式,讓朵朵鮮花綻放出鄉村振興新路子。

為強化花卉產業鏈,姚安縣加大與昆明花拍中心和云投集團合作力度,投資新建和提質改造“無土化”花卉基地1434畝,引進云南潘祥記工貿有限公司鮮花餅生產線建設。截至2021年年底,全縣共發展花卉面積12584畝,培育經營主體34戶,從業人員達4200多人。2021年鮮切花產量達5億枝,實現產值8.25億元。

姚安縣文化和旅游局掛職光祿鎮副鎮長劉釤言告訴記者:“光祿鎮福光村現有溫室花卉基地176畝,分別引進眾誠、云南華冠、晟瑞農業等企業,有力推動了花卉產業的高端化、優質化、高效益快速發展。2018年成立了姚安福鑫鮮切花種植農民專業合作社,目前從業人員200多人,花卉產業呈現出了起點高、速度快、品質優、潛力大的發展趨勢。引進云南潘祥記工貿有限公司啟動鮮花餅生產線建設,成功走出了一條整合資金帶動已脫貧地區群眾增收致富的新路子。”

財路盈門帶福來

把土地流轉出去,坐在家里就能有收入;再到自家地里打工,又能賺到一份收入……在福光村花卉基地,村民變身產業工人,收入來得穩當又富裕。

近年來,姚安縣光祿鎮依托云南省特色小鎮、全縣現代精品花卉產業示范園創建,以加快推進鄉村振興為抓手, 立足當地特色資源優勢,持續調整特色高效農旅融合產業發展布局,大力發展以“千畝食用玫瑰”“千畝荷花”“千畝鮮切花”為主的現代田園花卉產業,領跑千年古鎮“錦上添花”別樣紅。

福光村花卉產業的發展,解決了當地多年富余勞動力外出務工的現狀,實現了很多婦女回本地就業,對維護家庭和諧穩定、照管老人孩子提供了保障。

福光村民王永麗說:“現在回家在花卉基地上班好了,每個月工資最多達4000多元,足夠一家人生活開支。下班就可以回家照顧老人和孩子,一家人在一起相互照應,生活也方便了,孩子學習比以前好了,一家人心里都很高興。”

何國美,家有4口人,2017年住新房,兒子在昆明上大學,女兒在姚安讀高中,家有3.2畝地租給眾誠花卉公司種植鮮切花,每年租金3240元:夫妻倆在其公司打工,每年每人收入3萬元。

“我們農民在家門口實現就業,還拿到了‘雙薪’,這在以前是想都不敢想的。我相信以后的日子肯定會越過越好。”福光村民王永麗興奮地說。

“我年紀大了,到外面也不好找工作。這里的活還比較輕松,我們都做得來。”年近七旬的村民張建權說,自從村里有了這個花卉基地,他幾乎每天都來這里工作,一年下來,收入超過4萬元。“兒子、女兒都有工作,孫子孫女也不用我們操心,幸福感滿滿的。”

“忙的時候,栽培、育苗一天的用工量就達一兩百人。”花卉基地管理員李麗華說,有時候人手不夠,就到周邊的村子去找人來做事。一個花卉基地,解決了周邊幾個村村民的就業問題。

在發展鮮切花特色產業的基礎上,福光村堅持以人為本、民生為上,整合優化項目資金,積極推動企業與農戶建立共建、共享的利益聯結機制,做到多個渠道進水、一個池子蓄水、一個龍頭出水。通過利益聯結帶動,在引入外力的同時,激活內力,把“扶持到戶”轉變為“效益到戶”,堅持“扶持龍頭企業就是扶持農民”的理念,創新“政府扶龍頭—龍頭建基地—基地連農戶”的產業化扶貧體系,村集體把每年可獲的經營收益80萬元,扣除土地租金及村集體收入后,余下的48萬元收益分紅給396戶建檔立卡貧困戶,戶均分紅達1200元以上,實現市場主體和貧困農戶“雙贏”。

姚安縣工商聯駐光祿鎮福光村第一書記劉寶定告訴記者:“福光村依托引進姚安和卉農業有限公司示范帶動,培強壯大花卉種植基地,以帶動農戶增收、實現農戶有穩定經濟收入來源為原則,充分將特色農業與二、三產業融合發展,成立農民專業合作社,實行‘基地+合作社+龍頭企業+貧困戶’運作模式,收益量化給村委會及貧困群眾,實現‘資源變資產、資金變股金、農民變股民’和‘產銷一條龍、三產融合發展’的目標。”

新居亮堂樂福享

火紅的五月,走進光祿鎮福光村荷福新村自然村,一棟棟白墻褐瓦的樓房在藍天白云的映襯下熠熠生輝,人行道邊的綠化帶里,鼠尾草和各色花朵競相開放,沁人心脾。

村民們在小區里悠閑地曬著太陽聊天。在不遠處的廣場上,擺放著的各種健身器材和體育活動設施,幾位村民邊鍛煉邊說笑,一幅和諧的幸福畫卷呈現在眼前。

“以前在老房子的時候,環境太差了,地上垃圾到處都是。還有我們這里地勢低,一到下雨就要淹起來。”村民李美瓊和我們說以前的居住環境,他們都覺得不太舒心。

荷福新村鮮花產業的發展帶動了村民致富增收,同時也壯大了村集體經濟,村集體資金由原來的空殼村,實現了如今的每年17萬元,村民的生活水平極大的提高,住上了漂亮的新房,吃穿不愁,幸福指數大大提升,何映斌家有5口人,2017年住新房,女兒上學,家有3畝玉米地租給眾誠公司種植天狼月季,每年租金3600元,夫妻倆在其公司打工,每年每人收入近4萬元。

何國禮家有3口人,2014年住新房,兒子在昆明務工,家有2.4畝地租給眾誠花卉公司種植鮮切花,每年租金2840元:夫妻倆在其公司打工,每年每人收入32000元。

住上好房子,過上好日子,是老百姓最樸實的愿望。每天清晨,荷福新村村民吳永麗送完孩子,就到附近的勝源農業科技有限公司上班,她在這里負責的是鮮切花的包裝。“我以前在昆明打工,去年開始來這里上班。現在一年多了,收入還是不錯,一個月收入大概有3000多元左右。主要是離家近,幾百米的距離,我能照管老人和孩子。我老公也是在村里跟人家修家電,一個月忙活下來,我們兩個收入在8000元左右,日子也還是過得成了。”談到現在的生活,吳永麗的嘴角忍不住上揚。盡管二人沒有到外地打工,但是四世同堂的生活過得其樂融融。

“現在我們又有土地租金,又能在家門口就業,相當于有兩份收入。而且孩子上學、出行、看病都很方便。住著感覺幸福感滿滿的,日子肯定能越過越紅火的。”何國恩對未來的生活充滿了期待。

目前,整個福光村委會已經發展成為花卉產業專業村,村民在家門口就能實現就業。同時,依托光祿古鎮旅游業的加速發展,一些村民也經營起了農家樂。未來,姚安縣將把有機種植作為現代農業轉型升級的重要推手,隨著宜居宜業環境持續向好,越來越多的人才選擇返鄉創業,為鄉村振興“添磚加瓦”,真正實現“福光村美風氣好”。

-

民族文化體育公園建設穩步推進 進一步激發西三鎮內生動力

自從這個農特產品中心搞起來后,全國各地的收購商直接來市場里收購產品,我的蜂蜜、老臘肉再也不用跑到城里去賣了。紅河哈尼族彝族自治州彌

民族文化體育公園建設穩步推進 進一步激發西三鎮內生動力

自從這個農特產品中心搞起來后,全國各地的收購商直接來市場里收購產品,我的蜂蜜、老臘肉再也不用跑到城里去賣了。紅河哈尼族彝族自治州彌

-

紅河哈尼族:全州積極整合資源和力量 建設老年大學169個

自2020年下發《紅河州干部榮譽退休制度(試行)》以來,紅河哈尼族彝族自治州委老干局扎實推進改革創新,精準服務離退休干部,引導老干部離崗

紅河哈尼族:全州積極整合資源和力量 建設老年大學169個

自2020年下發《紅河州干部榮譽退休制度(試行)》以來,紅河哈尼族彝族自治州委老干局扎實推進改革創新,精準服務離退休干部,引導老干部離崗

-

激勵廣大干部擔當作為!建水縣創新交通指揮棒干部考核機制

為更好在一線精準識別干部,激勵廣大干部擔當作為,近年來,建水縣立足激勵干部新擔當新作為的根本目標,創新干部考核機制,以綠黃紅牌作為

激勵廣大干部擔當作為!建水縣創新交通指揮棒干部考核機制

為更好在一線精準識別干部,激勵廣大干部擔當作為,近年來,建水縣立足激勵干部新擔當新作為的根本目標,創新干部考核機制,以綠黃紅牌作為

-

河口縣:合作社已收購村民彩谷米80余噸 為村民們帶來致富新希望

河口瑤族自治縣按照培育產業增效益、以短養長促轉型的發展思路,采取黨總支+企業+合作社+貧困戶的發展模式。把分散在農戶手中的彩谷米集中

河口縣:合作社已收購村民彩谷米80余噸 為村民們帶來致富新希望

河口瑤族自治縣按照培育產業增效益、以短養長促轉型的發展思路,采取黨總支+企業+合作社+貧困戶的發展模式。把分散在農戶手中的彩谷米集中

-

結合異龍湖農業面源污染防治工作 石屏縣實現雜交稻旱種5000余畝

近年來,石屏縣緊緊圍繞保障國家糧食安全,結合異龍湖農業面源污染防治工作,在異龍湖流域實現雜交稻旱種5000余畝,確保糧食和重要農產品穩

結合異龍湖農業面源污染防治工作 石屏縣實現雜交稻旱種5000余畝

近年來,石屏縣緊緊圍繞保障國家糧食安全,結合異龍湖農業面源污染防治工作,在異龍湖流域實現雜交稻旱種5000余畝,確保糧食和重要農產品穩

-

完善志愿服務隊伍建設!元陽縣創新離退休干部管理模式

今年以來,元陽縣堅持黨建引領,創新離退休干部管理模式,完善志愿服務隊伍建設,豐富志愿服務載體,讓老干部們充分發揮政治、經驗、威望優

完善志愿服務隊伍建設!元陽縣創新離退休干部管理模式

今年以來,元陽縣堅持黨建引領,創新離退休干部管理模式,完善志愿服務隊伍建設,豐富志愿服務載體,讓老干部們充分發揮政治、經驗、威望優

-

當前報道:國信期貨早評:油價短期震蕩偏弱,鐵合金供需雙弱

PTA:短期延續低位震蕩;周四夜盤TA2209收跌1 84%。當前產業鏈開工低位,終端織造需求淡季,

當前報道:國信期貨早評:油價短期震蕩偏弱,鐵合金供需雙弱

PTA:短期延續低位震蕩;周四夜盤TA2209收跌1 84%。當前產業鏈開工低位,終端織造需求淡季,

-

【世界聚看點】科技巨頭亞馬遜(AMZN.US)為何在醫療保健等領域大手筆布局?

作為一家電商和云計算巨頭,亞馬遜的大部分營收來自其在線商店的訂單,大部分利潤則來自其云計算部門。盡管

【世界聚看點】科技巨頭亞馬遜(AMZN.US)為何在醫療保健等領域大手筆布局?

作為一家電商和云計算巨頭,亞馬遜的大部分營收來自其在線商店的訂單,大部分利潤則來自其云計算部門。盡管

-

每日看點!3B家居(BBBY.US)收漲近4% Freeman Capital披露持有6.21%被動股權

周四下午,FreemanCapital在一份13G文件中披露,其持有3B家居(BBBY US)6 2

每日看點!3B家居(BBBY.US)收漲近4% Freeman Capital披露持有6.21%被動股權

周四下午,FreemanCapital在一份13G文件中披露,其持有3B家居(BBBY US)6 2

-

全球熱推薦:德國過冬憂慮未消 推出多重措施應對能源危機

財聯社7月22日訊(編輯夏軍雄)盡管俄羅斯周四如期恢復了北溪1號管道的運營,但這并未完全打消歐洲各

全球熱推薦:德國過冬憂慮未消 推出多重措施應對能源危機

財聯社7月22日訊(編輯夏軍雄)盡管俄羅斯周四如期恢復了北溪1號管道的運營,但這并未完全打消歐洲各

-

世界速看:英國股市上漲;截至收盤Investing.com 英國 100上漲0.12%

Investing com–英國股市在星期四收高,其中工業工程、金融服務和電子電氣設備等上漲的板

世界速看:英國股市上漲;截至收盤Investing.com 英國 100上漲0.12%

Investing com–英國股市在星期四收高,其中工業工程、金融服務和電子電氣設備等上漲的板

-

全球微頭條丨美國報告近十年來首例脊髓灰質炎病例 專家擔憂更大范圍傳播

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)當地時間周四,美國紐約州衛生部門報告發現一例脊髓灰質炎的確診病例,

全球微頭條丨美國報告近十年來首例脊髓灰質炎病例 專家擔憂更大范圍傳播

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)當地時間周四,美國紐約州衛生部門報告發現一例脊髓灰質炎的確診病例,

-

世界新動態:美國股市上漲;截至收盤道瓊斯工業平均指數上漲0.51%

Investing com–美國股市在星期四收高,其中生活消費品、衛生保健和基礎材料等上漲的板塊

世界新動態:美國股市上漲;截至收盤道瓊斯工業平均指數上漲0.51%

Investing com–美國股市在星期四收高,其中生活消費品、衛生保健和基礎材料等上漲的板塊

-

環球熱推薦:美聯儲“喉舌”放話:德拉吉那叫救歐元 拉加德只是在為所欲為

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)歐洲央行在周四邁出了十余年來首次加息的步伐,而且步子邁得有點大,足

環球熱推薦:美聯儲“喉舌”放話:德拉吉那叫救歐元 拉加德只是在為所欲為

財聯社7月22日訊(編輯史正丞)歐洲央行在周四邁出了十余年來首次加息的步伐,而且步子邁得有點大,足

-

【熱聞】美國這一關鍵指標釋放危險信號!緊俏的勞動力市場已開始松動?

財聯社7月21日訊(編輯趙昊)當地時間周四(7月21日),美國勞工部發布的最新報告顯示,上周初請和

【熱聞】美國這一關鍵指標釋放危險信號!緊俏的勞動力市場已開始松動?

財聯社7月21日訊(編輯趙昊)當地時間周四(7月21日),美國勞工部發布的最新報告顯示,上周初請和

-

快資訊:香港政府統計處:六月份綜合消費物價指數同比上升1.8%

7月21日,香港政府統計處公布2022年六月份消費物價指數。根據綜合消費物價指數,2022年六月份整

快資訊:香港政府統計處:六月份綜合消費物價指數同比上升1.8%

7月21日,香港政府統計處公布2022年六月份消費物價指數。根據綜合消費物價指數,2022年六月份整

-

熱點聚焦:張坤、丘棟榮等明星基金經理二季度增減配銀行股曝光 下半年什么投資思路?

財聯社7月21日訊(記者高萍)備受市場關注的張坤、丘棟榮、焦巍等明星基金經理管理的基金二季度報告紛

熱點聚焦:張坤、丘棟榮等明星基金經理二季度增減配銀行股曝光 下半年什么投資思路?

財聯社7月21日訊(記者高萍)備受市場關注的張坤、丘棟榮、焦巍等明星基金經理管理的基金二季度報告紛

-

環球今日報丨拒收現金整治進行時 二季度20家單位受罰 年內已有4家保險公司被點名

財聯社7月21日訊(記者徐川)人民銀行今日發布二季度拒收人民幣現金處罰情況,共涉及20家單位,包

環球今日報丨拒收現金整治進行時 二季度20家單位受罰 年內已有4家保險公司被點名

財聯社7月21日訊(記者徐川)人民銀行今日發布二季度拒收人民幣現金處罰情況,共涉及20家單位,包

-

消息!美股盤前:初請失業金人數、費城聯儲制造業指數爆冷 中概游戲股上升

英為財情Investing com-周四盤前,美國股指期貨在平盤線附近徘徊,此前公布的美股初請失

消息!美股盤前:初請失業金人數、費城聯儲制造業指數爆冷 中概游戲股上升

英為財情Investing com-周四盤前,美國股指期貨在平盤線附近徘徊,此前公布的美股初請失

-

天天觀熱點:中匯集團前三季度收入增39.5% 管理層透露:目前招生情況火爆|直擊業績會

財聯社7月21日訊(記者任超宇)受益于學費、學生人數雙增,中匯集團(00382 HK)前三季度實現

天天觀熱點:中匯集團前三季度收入增39.5% 管理層透露:目前招生情況火爆|直擊業績會

財聯社7月21日訊(記者任超宇)受益于學費、學生人數雙增,中匯集團(00382 HK)前三季度實現

-

天天簡訊:高盛、大摩均看好特斯拉:重申買入評級 利潤有望進一步提升

英為財情Investing com周四(21日)訊,摩根士丹利分析師表示,就收入和利潤率而言,財報”

天天簡訊:高盛、大摩均看好特斯拉:重申買入評級 利潤有望進一步提升

英為財情Investing com周四(21日)訊,摩根士丹利分析師表示,就收入和利潤率而言,財報”

-

世界今熱點:港股3大指數漲跌不一 游戲股攜科技指數率先翻紅

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)港股市場延續震蕩態勢,其中科技指數受政策利好影響并一度大漲超1%,

世界今熱點:港股3大指數漲跌不一 游戲股攜科技指數率先翻紅

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)港股市場延續震蕩態勢,其中科技指數受政策利好影響并一度大漲超1%,

-

全球即時看!歐洲天然氣價格跌至3周低點 但仍是去年初的約十倍

英為財情Investing com--周四(21日),歐洲跌至三周低點,此前俄羅斯恢復向德國供應

全球即時看!歐洲天然氣價格跌至3周低點 但仍是去年初的約十倍

英為財情Investing com--周四(21日),歐洲跌至三周低點,此前俄羅斯恢復向德國供應

-

微頭條丨7月21日現貨黃金交易策略:歐銀決議來襲,多頭擔憂加息50點

周四(7月21日)亞歐時段,現貨黃金震蕩走弱,一度創逾一年新低至1689 64美元 盎司,目前交投于

微頭條丨7月21日現貨黃金交易策略:歐銀決議來襲,多頭擔憂加息50點

周四(7月21日)亞歐時段,現貨黃金震蕩走弱,一度創逾一年新低至1689 64美元 盎司,目前交投于

-

天天微資訊!國家網信辦對滴滴作出行政處罰,后者被罰款80.26億元人民幣

據央視新聞周四報道,根據網絡安全審查結論及發現的問題和線索,國家互聯網信息辦公室依法對滴滴全球股份有

天天微資訊!國家網信辦對滴滴作出行政處罰,后者被罰款80.26億元人民幣

據央視新聞周四報道,根據網絡安全審查結論及發現的問題和線索,國家互聯網信息辦公室依法對滴滴全球股份有

-

當前觀察:利好英鎊!貝倫貝格稱英銀將連續加息兩次,2023年下半年才開始降息

最新分析顯示,英國央行行長貝利(Andrew?Bailey)已轉向“鷹派”,并將連續兩次加息50個基

當前觀察:利好英鎊!貝倫貝格稱英銀將連續加息兩次,2023年下半年才開始降息

最新分析顯示,英國央行行長貝利(Andrew?Bailey)已轉向“鷹派”,并將連續兩次加息50個基

-

世界速訊:黃金亞市:金價跌至逾一年低點 加息潮蔓延至歐洲

英為財情Investing com–周四(20日)亞市,黃金期貨價格跌至逾一年低點,投資者預計世

世界速訊:黃金亞市:金價跌至逾一年低點 加息潮蔓延至歐洲

英為財情Investing com–周四(20日)亞市,黃金期貨價格跌至逾一年低點,投資者預計世

-

觀點:港股手游股表現活躍,心動公司漲7%、網易上漲6%

周四港股午后,港股手游股表現活躍,心動公司(HK:2400)漲7%,網易-S(HK:9999)上

觀點:港股手游股表現活躍,心動公司漲7%、網易上漲6%

周四港股午后,港股手游股表現活躍,心動公司(HK:2400)漲7%,網易-S(HK:9999)上

-

全球消息!全球熱浪來勢洶洶 能源危機愈演愈烈!貝萊德看上了這一新興市場……

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)隨著熱浪肆虐全球各地,“脫碳浪潮”也再度火熱了起來。貝萊德周三

全球消息!全球熱浪來勢洶洶 能源危機愈演愈烈!貝萊德看上了這一新興市場……

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)隨著熱浪肆虐全球各地,“脫碳浪潮”也再度火熱了起來。貝萊德周三

-

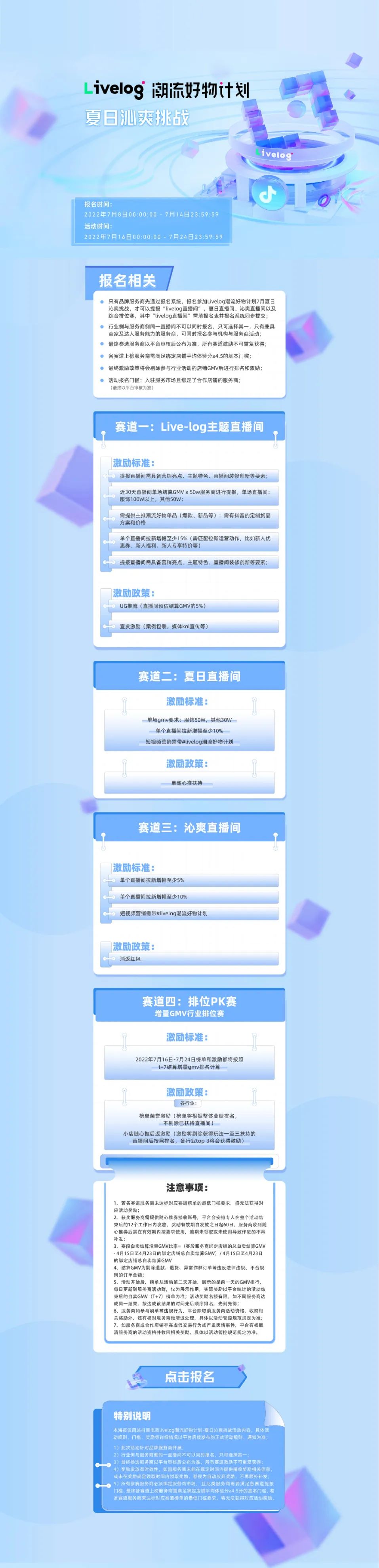

捕捉夏季消費“熱力”!品牌服務商livelog潮流好物計劃·夏日沁爽挑戰活動正式開啟

進入7月盛夏,在抖音電商,消費需求正在和天氣一起升溫。體感涼爽、飲食清爽、日用舒爽……這些國人追求沁爽的夏季特有消費偏好,正在為各...

捕捉夏季消費“熱力”!品牌服務商livelog潮流好物計劃·夏日沁爽挑戰活動正式開啟

進入7月盛夏,在抖音電商,消費需求正在和天氣一起升溫。體感涼爽、飲食清爽、日用舒爽……這些國人追求沁爽的夏季特有消費偏好,正在為各...

-

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?醫保個人賬戶余額可以提現嗎?醫保個人賬戶余額一般情況下不能提現,但是參保人員死亡的,單位或者家屬可

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?醫保個人賬戶余額可以提現嗎?醫保個人賬戶余額一般情況下不能提現,但是參保人員死亡的,單位或者家屬可

-

每日聚焦:高溫猛于虎!拜登宣布海上風電等多項行政令 但未進入緊急狀態

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)美國總統拜登周三(20日)宣布了應對氣候變化的新行政措施,但沒

每日聚焦:高溫猛于虎!拜登宣布海上風電等多項行政令 但未進入緊急狀態

財聯社上海7月21日訊(編輯黃君芝)美國總統拜登周三(20日)宣布了應對氣候變化的新行政措施,但沒

-

環球速遞!賺的盤滿缽滿!兗煤澳大利亞產生現金超百億 平均煤價一年升3倍

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)兗煤澳大利亞?(HK:3668)(03668 HK)在20日發布公

環球速遞!賺的盤滿缽滿!兗煤澳大利亞產生現金超百億 平均煤價一年升3倍

財聯社7月21日訊(編輯胡家榮)兗煤澳大利亞?(HK:3668)(03668 HK)在20日發布公

-

熱點聚焦:美供應鏈大動脈中斷!港口卡車司機大罷工 涉及全美近半貨運量

財聯社7月21日訊(編輯劉蕊)近兩周,美國主要港口接連爆發卡車司機大規模罷工抗議事件,令美國已經脆

熱點聚焦:美供應鏈大動脈中斷!港口卡車司機大罷工 涉及全美近半貨運量

財聯社7月21日訊(編輯劉蕊)近兩周,美國主要港口接連爆發卡車司機大規模罷工抗議事件,令美國已經脆

-

環球今日報丨美國鋁業(AA.US)Q2營收36.44億美元超預期 凈利潤同比增長78%

周三美股盤后,美國鋁業(AA US)公布了2022年第二季度業績。財報顯示,美國鋁業Q2營收為36

環球今日報丨美國鋁業(AA.US)Q2營收36.44億美元超預期 凈利潤同比增長78%

周三美股盤后,美國鋁業(AA US)公布了2022年第二季度業績。財報顯示,美國鋁業Q2營收為36

-

今日熱議:鈉電池用量在鋰電池的2倍以上 鋁箔未來增長空間廣闊

受下游鋰電池需求拉動,鋰電鋁箔景氣度持續升溫,繼而引發行業上下游廠商涌入。記者了解到,今年以來鋰電鋁

今日熱議:鈉電池用量在鋰電池的2倍以上 鋁箔未來增長空間廣闊

受下游鋰電池需求拉動,鋰電鋁箔景氣度持續升溫,繼而引發行業上下游廠商涌入。記者了解到,今年以來鋰電鋁

熱門資訊

-

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?...

醫保個人賬戶查詢流程是什么?醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?

醫保個人賬戶余額可以提前提現嗎?...

-

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?自媒體視頻賬號怎么注冊?

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?一...

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?自媒體視頻賬號怎么注冊?

自媒體視頻剪輯教學視頻賺錢嗎?一...

-

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?怎么查別人偷偷看我抖音?

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?...

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?怎么查別人偷偷看我抖音?

只搜索不點進去抖音會有搜索量嗎?...

-

抖音搜索量哪里可以看到?抖音搜索量是搜賬號還是網名?

抖音搜索量哪里可以看到?1、我們在...

抖音搜索量哪里可以看到?抖音搜索量是搜賬號還是網名?

抖音搜索量哪里可以看到?1、我們在...

文章排行

圖片新聞

-

施甸:小洋芋烹制美食待客黃金時節 烤熟的洋芋讓人垂涎欲滴

時下,正是保山市施甸縣木老元布朗...

施甸:小洋芋烹制美食待客黃金時節 烤熟的洋芋讓人垂涎欲滴

時下,正是保山市施甸縣木老元布朗...

-

滇西昌寧讓夏日的生機呼之欲出 仿佛所有的炎熱都消失殆盡了

時下正值萬木蔥郁、繁花似錦的盛夏...

滇西昌寧讓夏日的生機呼之欲出 仿佛所有的炎熱都消失殆盡了

時下正值萬木蔥郁、繁花似錦的盛夏...

-

游客走進大滇西旅游環線 閉眼感受“詩和遠方”的魅力

疫情的不確定因素,時不時會限制住...

游客走進大滇西旅游環線 閉眼感受“詩和遠方”的魅力

疫情的不確定因素,時不時會限制住...

-

積極完成保山一中等遷址新建 A級旅游景區數量居全省第一

7月13日,云南這十年系列新聞發布...

積極完成保山一中等遷址新建 A級旅游景區數量居全省第一

7月13日,云南這十年系列新聞發布...